Oriana Fallaci, la conocida periodista y escritora italiana, llamó a mi oficina en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas y pidió hablarme. Corría el año 1980. Quería verme personalmente, pues deseaba una entrevista con el presidente Fidel Castro. Me dijo que había estudiado detenidamente su proyección, sus acciones dentro y fuera de Cuba y que creía poder hacer algo de impacto para L’Europeo y otras publicaciones con las que colaboraba. La cité al día siguiente a la residencia, sita entonces en la Calle 81, entre las avenidas Park y Madison, como a las 18 horas.

No era nada extraño que una periodista famosa quisiera entrevistar al jefe de la revolución cubana, pero me intrigó el interés de Oriana: los trabajos publicados en su libro asaz polémico, pero bien escrito y muy agudo, Entrevistas con la historia, solían dejar mal parados a los personajes entrevistados. Pongo por caso la que hiciera al ayatollah Ruhollah Khomeini, líder de la revolución iraní, poco menos que irrespetuosa y, sin duda, provocativa.

Oriana no era muy alta, más bien delgada, eléctrica, vibrante. Una belleza más cercana a Magnani, por lo fuerte, que a la sensual Silvana Mangano. Pálida y de cabellos castaños, con algo de rosa viejo. El apretón de manos fue enérgico, decidido. La saludé en italiano, idioma que aprendí hace mucho, aunque ella se había dirigido a mí en inglés. Por cierto, con fuerte acento itálico. Traía una bolsa con varios de sus libros. “Nunca se sabe, tal vez el Embajador no tenga idea de quién es Oriana Fallaci”, me dijo sonriente.

En realidad, solo conocía el que mencioné antes y algunos artículos en revistas italianas y estadounidenses, de modo que agradecí los ejemplares de Un uomo y Carta a un niño que nunca nació, obras llenas de pasión y ternura, sobre su compañero —combatiente griego— y el hijo que no tuvo, que me permitieron conocer mejor a aquella mujer fascinante y, a veces, terrible.

Sospechando que la respuesta de La Habana, al tanto por supuesto de sus características menos amables, podía ser negativa, me adelanté a decirle que Fidel Castro no solía dar muchas entrevistas… Me interrumpió: “¡Ah, pero ha dado entrevistas a Dan Rather y Barbara Walters, que son yanquis! ¿Cómo no habría de dármela a mí, que soy italiana y simpatizo con la revolución cubana? Porque no soy comunista, cierto, pero siempre he sido anarquista, enemiga de la burguesía, de la explotación de los pequeños. Y voy a hacerle a Castro la mejor entrevista que jamás le hayan hecho. ¡Va a ser un éxito clamoroso! ¡Todo el mundo me lee, todos los dirigentes que importan! Puede asegurarle a Fidel Castro que yo haré una entrevista amistosa, no como otras que he hecho a líderes que no me gustan. Sé que por eso me temen, algunos…”.

“No se trata de eso, señora —repuse enseguida—, sino de que el Presidente tiene poco tiempo libre y una entrevista con usted implica invertir parte del que no tiene en prepararse —leer sus libros, conocer su manera, meditar sobre lo que le interesaría decirle, en fin”. Oriana volvió a la carga, reiterando sus argumentos e insistiendo en que podíamos estar seguros de que actuaría con entera limpieza, de que nada contra Cuba o Fidel saldría de su pluma.

Prometí dar curso a su solicitud e incluso abundar sobre cuanto me había expuesto, con su mismo énfasis y claridad; lo cual hice, aunque albergando bastantes dudas sobre el carácter de la respuesta a recibir.

Creo que la primera reacción fue de Carlos Rafael, expresándome las mismas preocupaciones que yo en el fondo tenía respecto a lo que Oriana podría publicar finalmente, teniendo en cuenta sus anteriores entrevistas y artículos, su fama de provocadora y —como decimos en Cuba— de “libretera”, en el orden político. De todos modos, el asunto estaba siendo considerado por Fidel.

Al cabo de una semana, Oriana telefoneó y hube de decirle eso mismo; que debíamos esperar. Ella insistió en la importancia de verlo pronto y, en su estilo como de remolino, adujo no sé cuántas razones por las que era “indispensable” que Fidel Castro la recibiera.

Días después llegó la respuesta: Oriana debía trasladarse a Cuba en los días cercanos al 26 de Julio, que ese año se conmemoraría en Santiago de Cuba, para viajar a la indómita capital oriental donde podría encontrarse con Fidel Castro. Trasmití el mensaje y recuerdo la alegría de la sagaz giornalista cuando supo que sus deseos habrían de cumplirse.

Fallaci fue y regresó del caimán, eufórica. Vino a casa a verme y me contó: “En La Habana estuve pocos días. Allí me atendió el capitán Antonio Núñez Jiménez —muy atentos él y su mujer—; en su casa conocí a varias personalidades de la cultura y la política cubanas, entre otros, a uno muy simpático, inteligente y culto: Guevara”. “Sí —le dije—, Alfredo, fundador del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). No, no es pariente de Che”. “Ah, bueno, él mismo, concordó. Fueron muy agradables y me dieron mucha información sobre vuestro país”.

“Fuimos a Santiago y, después del acto —realmente multitudinario y entusiasta—, a una casa donde vendría Castro. Esperé ansiosa…. ¡Y por fin llegó! Tuvimos una larga plática; expliqué mis intereses, sugerí que más que una entrevista podría ser un libro, que estaba segura de que sería un éxito fenomenal. Fidel Castro respondió que no tenía tiempo en esos días para que conversáramos sobre todos los temas: ‘¿Por qué no viene en septiembre? Entonces estaré más libre y creo que podríamos contar con el tiempo necesario’”.

Oriana aceptó, desde luego. Y comenzó a hacer planes enseguida. Debía ir a Europa a ajustar ciertas cosas, no sé si relativas a la entrevista, y ver a su editor, en fin… Prometió estar en contacto telefónico, por si tenía algún recado de La Habana. Y partió, dejándome sus teléfonos en Italia y Nueva York.

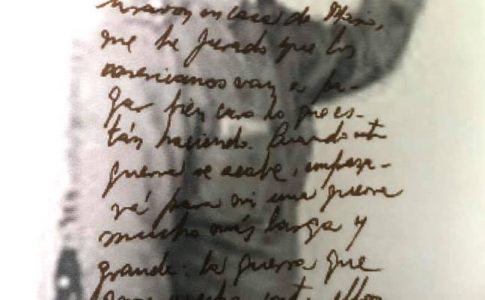

Fidel canceló toda posibilidad de concederle una entrevista a Oriana. Foto: Ethic.

No recuerdo si 15 días después, o algo más, recibí la noticia del arribo de Alfredo Guevara, quien venía a encontrarse con Oriana para darle un mensaje importante. Mientras tanto, debía localizarla y asegurarme de que estaría en Nueva York en esos días. Cuando di con ella —ya había regresado de Roma— se entusiasmó, intuyendo que las cosas marchaban más rápido de lo imaginado.

Conversé con Alfredo el día antes de la entrevista, a la que debía acudir solo, por instrucciones del Comandante, y me anticipó la tremenda noticia: Fidel había cancelado toda posibilidad de conceder a Oriana la entrevista. ¿Por qué? A su salida de Cuba, en el vuelo que la condujo a México en ruta hacia Nueva York, iba sentada al lado de un periodista que creyó italiano —idioma en el que hablaron— y le transmitió sus impresiones muy negativas, absurdas realmente, sobre Fidel Castro, comparándolo ¡nada menos! que con Benito Mussolini.

Fallaci no había entendido al personaje que ansiaba entrevistar y emitió juicios superficiales sobre alguien que apenas conocía, con quien solo había conversado un par de horas, si acaso. El “periodista italiano” no era otro que Jorge Timossi, argentino de origen italiano, colaborador de Prensa Latina. Él hizo llegar esa información a Cuba, motivando la comprensible decisión de Fidel.

En efecto, ponerse en manos de Oriana Fallaci era correr un riesgo que podría causar daños a la Revolución, sobre todo teniendo en cuenta la enorme difusión de sus trabajos. Alfredo debía expresarle, razonadamente, las objeciones del Comandante a mantener la cita, con todo el cuidado de que era capaz Guevara, pero sin dejar dudas de que teníamos derecho a no seguir adelante ni confiar en ella.

Alfredo me narró aquel borrascoso encuentro. Oriana estaba furiosa, caminaba, gesticulaba, gritaba, se detenía, volvía sobre su interlocutor y, abriendo desmesuradamente los ojos, vociferaba: “Esto no se me puede hacer, yo puedo significar mucho para Fidel Castro, porque lo que escribo lo leen todos los hombres importantes del mundo; ¡yo lo colocaré en la cima de la historia!”. Y así por el estilo. Guevara estaba asombrado, pero no hizo concesiones ni abrió resquicio alguno que descubriera una mínima posibilidad. Al final, se despidió cortésmente, bajo las andanadas de la incoercible Oriana.

Aparte de sus intentos telefónicos para que le insistiera a Fidel Castro en mantener la entrevista, dándome todo tipo de seguridades y alegando que la información trasmitida al Comandante era totalmente falsa y que así lo había dicho a Guevara, hubo uno que me sorprendió.

El embajador La Rocca, mi colega italiano ante las Naciones Unidas, me invitó a almorzar con el canciller Giulio Andreotti —a la sazón Jefe de la Delegación de Italia a la Asamblea General— en su residencia, en la Trump Tower, con una vista fabulosa sobre la catedral de San Patricio. Acepté, como es lógico, sin tener idea de qué podría querer tratar conmigo aquel gran personaje de la política europea de la segunda posguerra, varias veces primer ministro y canciller, demócrata-cristiano y “heredero”, en cierto modo, de De Gasperi quien, por lo demás, siempre tuvo una actitud amistosa hacia Cuba.

Grande fue mi sorpresa cuando declaró que sería importante, incluso en el contexto de nuestras relaciones bilaterales, que el presidente Fidel Castro concediera una entrevista a Oriana Fallaci, influyente y destacada periodista italiana a quien seguramente conocía, “que era no solo una personalidad de gran relieve en Italia, sino en toda Europa e internacionalmente”. Con todo respeto, repuse que yo había tramitado personalmente ese deseo de la renombrada escritora, pero podía ya decirle que dudaba mucho se concediera la entrevista en vista de las opiniones expresadas por Oriana sobre Fidel. Andreotti dio a entender que ciertas fuerzas importantes le habían pedido intervenir cerca del Gobierno cubano para que se rectificara la decisión.

Andreotti insistió y me hizo prometerle que, de todos modos, notificaría al Presidente su deseo, lo que hice ese mismo día, agregando cuál había sido mi respuesta al Canciller. Días después, cuando ya este había regresado a Italia, recibí un mensaje indicándome que la respuesta del Comandante no había variado y que así lo informara al alto dignatario. Con pesar, recibió La Rocca la noticia.

Muchos años después, cuando me desempeñaba como Embajador ante la Santa Sede, visité en varias ocasiones a Andreotti, entonces Senador vitalicio, en su oficina del Senado y en su propia casa, al lado opuesto del Tíber pero cerca del Vaticano. Nunca comentamos aquel episodio, mas fue siempre muy afectuoso al referirse al Comandante.

(Tomado de La Jiribilla)